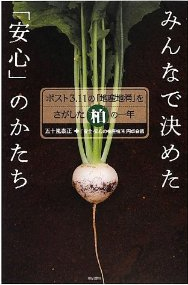

五十嵐泰正. 「安全・安心の柏産柏消」円卓会議. 2012. みんなで決めた「安心」のかたち―ポスト3.11の「地産地消」をさがした柏の一年. 東京:亜紀書房

五十嵐泰正. 「安全・安心の柏産柏消」円卓会議. 2012. みんなで決めた「安心」のかたち―ポスト3.11の「地産地消」をさがした柏の一年. 東京:亜紀書房

2011年3月11日に発生した東日本大震災、そして続く福島第一原子力発電所事故は、甚大な数の被災者、そして多くの混乱をもたらした。そして、被害の状況は、なおも現在進行形で続いている。そのような中で、食品の安全性をめぐる問題もまた大きくクローズアップされ、数多くの実践がなされることとなった。ここで、紹介する「みんなで決めた「安心」のかたち―ポスト3.11の「地産地消」をさがした柏の一年」は、千葉県柏市で震災以降に生じた農作物をめぐる課題に対して「安全・安心の柏産柏消」円卓会議が中心となって行った実践について記述したものである。そして、ここで描かれる内容は、3・11をめぐる問題群、そしてPublic Engagementを中心としたSTS的課題群にも示唆を与えるものと考えられる。

まず本書の内容に沿って、非常に大雑把にではあるが、背景と経緯を素描しておこう。本書が扱う事例の舞台は千葉県柏市である。柏市では、震災以前からその土地で取れる美味しい野菜を、その近郊で消費する、「地産池消」の活動を進める動きがあった。しかし、軌道に乗り始めていたこの状況は震災以降ガラリと変わることになる。福島第一原子力発電所事故により漏洩した放射性物質が、風にのって移動し、柏市にホットスポットが出来てしまい、その影響により、今までの購買層が地元で取れる野菜から離れていってしまったのだ。そして五十嵐らの調査により、これまでに地元の野菜をより熱心に購入していた層ほど、買い控え傾向も強いという傾向も見えてきた。そのような背景の中で、実際に放射線測定方法を決定し、自分たちの納得のできる基準をきめていくという試みが行われていった。

ここで特に取り上げたい側面は二つある。一つは、「測る」という行為が持つ意味、実践と工夫のプロセス。そして、もう一つは、「みんなで決めた」というルール作成の試みである。柏市の事例は、放射性物質による様々な影響(社会的なものも含む)を前に、最終的には、「納得」のいく、具体的な「ルール」、「測り方」、「基準」の決定がなされていった一つの事例である。この自分たちで決めていく、測定をしていくという試みはもちろん容易なプロセスではない。消費者、農家、地元の野菜を使うレストラン、行政などなど、様々なステークホルダーが関わるプロセスであるが故に、そして放射性物質にどのように向き合うのかというデリケートな性格の問題故に、異なる価値観と意見が対立していくことは自然の成り行きであった。

実際の測定作業とルール作りはどのように行われていったのだろうか。柏市のケースでは、人々は実際に放射性物質を自分たちで「測る」という行為を現実的に可能なものとし、またそのためのルールや体制作りを実践する必要に迫られていた。その克服には、人、モノ(機械・機器)、アイディア、協働といった事柄が不可欠となる。また自分たちで「測る」といっても、様々な困難がある。放射線量は遮蔽しなければ変動してしまうものであり、ピンポイントの場所の放射線量、とりわけ小さい値を測ることはテクニカルにも難しい作業となる。そのような中で考えだされていった方針は、圃場の中で最も放射性物質の濃度が高い場所を特定し、その場所から取れた野菜を核種判断もできる精度の高い装置で検査する方式であった。その際、農業の専門家である農家が、圃場の性格(風の向きや水の流れ)を熟知していたことも、放射性物質がたまりやすい場所、すなわち最も放射性物質濃度の高い場所を見抜く際に機能することとなった。恐らくは、この話を聞くと、Brian Wynneによる一連の研究群を思い出す方もいるだろう。加えて、そこには、震災以降に出会うこととなった新しい問題に対して、機器の使い方をはじめ様々に学習し、「測る」という行為を実践し、その過程でまた問題自体を関係者間で検討・熟知・共有し、実行可能な解決方法の次のステップを模索するという相互学習のプロセスが存在している。

そして、もう一つ決めていかなければならない事柄が、自分たちの「納得」できる食品安全基準はどこかという問題であった。日本では、震災後に新食品基準値として100 bq/kgが提示されていた。しかし、柏市での試みでは、以下のような要素を勘案した新しい基準、自分たちが実践できる、納得できる、合意できる基準の作成が目指された。その際の基本となる考え方は以下のようなものであった、

農家にとっては、圃場のコンディションを把握しながら厳しく品質管理をすることで、現在の柏の状況において、決してこれ以上の放射能濃度は出さないという目標にすることができる数値であること。かなり放射能を気にする消費者にとっても、まあこのぐらいならと妥協あるいは「我慢」できるかという数値であること。実際にジモト野菜を店頭に置く小売業者にとっては、商品棚から自由に商品を選ぶことができる消費者に対して、他産地との比較の中で見劣りしない形で提供できる数値であること。そして、測定業者(ベクミル)にとっても、数多くのサンプルを測ることを前提として、技術的・コスト的に達成可能な検出限界値をクリアできること(pp59-60)

そして結果として、この事例では、新食品基準値の5分の1である、20 bq/kgを自分たちの基準とすることで合意をみることになる。

多様なステークホルダーと住民が参加し、「測る」という行為を媒介としつつ相互学習を行い、実際の「納得」と「合意」を目指したプロセスと実践は、STSにとって、とりわけPublic Engagementに関わる議論に多くの示唆を与えるだろう。また放射性物質の拡散に関わる、デリケートな課題についての最新の取り組み例である点も無視できない。

標葉隆馬 (総合研究大学院大学)

![[Teach311 + COVID-19] Collective](https://blogs.ntu.edu.sg/teach311/files/2020/04/Banner.jpg)